(会員寄稿)安房大神宮の森 縄文小屋の茅の葺き替えフィールドワークを開催しました!【前編】

こんにちは。高田造園スタッフの大澤です。

安房大神宮の森にて、「暮らしと大地の繋がりを考える三日間」縄文小屋の茅の葺き替えフィールドワークが10月11日(土)~13日(月)の三連休に開催されました。

「縄文小屋の茅の葺き替えを通して、私たちの暮らしが、大地と、どのように繋がっているのか、一緒に探る旅をしませんか。」

というお声がけに対し、12名の方々にご参加いただき、有機土木協会スタッフ・イベント関係者・ゲスト・地域の方も含めると、最大で30名の方が安房大神宮の森に集まりました。

開催期間中は台風23号の影響で、雨が降ったりやんだりと、なかなか読めない天気でしたが、大きく天候が崩れることもなく、無事に予定していた葺き替え作業・探検ツアーを完了させることができました。皆様、本当にありがとうございました!

3日間のおおまかなスケジュールはこの通りです。

1日目:足場組、資材調達、葺き替え

2日目:資材調達、葺き替え、竹簾・泥づくり

3日目:葺き替え仕上げ、足場解体、棟の仕上げ、探検ツアー、インド菩提樹土中環境改善

以下、詳細を作業風景とともにご紹介いたします。

雨のため、タープの下で参加者の皆様と自己紹介をしました。ご近所の方から、遠くは福島の方まで、ご参加いただきました。

雨も落ち着き、いよいよフィールドワークがスタートです。

今回の指導をしていただいた秋田の茅葺職人の井阪智さん(写真中央の菅笠の方、通称アキさん)です。秋田県内の集落で茅葺の古民家に住みながら、環境を整え、土地を育て、様々な生き物と向き合いながら生活を営まれています。

葺き替え前の縄文小屋の様子(10月10日時点)もご紹介します。完成から1年以上が経ち、かなり大神宮の風景になじんできました。縄文の趣が出てきましたが、手前の資材置き場上部の藁で葺いた屋根は、かなり朽ちて隙間も多くなりました。「葺き替え」と題したフィールドワークですが、小屋中央部分の篠竹で葺いた部分は取り除かず、新たな篠竹を差し込む「差し茅」を行い、朽ちた藁の部分は取り除き、藁とセイタカアワダチソウを下地に、上から篠竹を葺く「葺き替え」を行いました。

普段の大神宮の森での施工と同じく、資材は基本的に現地調達になります。今回は、篠竹とセイタカアワダチソウは大神宮の森の周囲で調達し、藁は大神宮近くの参加者の方が稲刈り後に集めていただいたものを使わせていただきました。

ここからは縄文小屋の足場を組むチームと、茅になる資材を調達するチームに分かれ、作業を進めていきます。

まずは、葺き替えをするための足場組からご紹介します。

足場組とはいうものの、単管パイプなどは使わず、4メートルの丸太を柱にして、青竹をわたして足場の骨組をつくります。

足場に乗り、作業がしやすくなったら、屋根を抑えていた千木を取り外し、朽ちた藁を取ります。茅葺屋根の感動するポイントの一つですが、朽ちた屋根材は捨てる必要が無く、畑に撒けばそのまま肥やしになります。今回の朽ちた藁は、ぬかるんだ道の養生に利用しました。全く無駄がありません。

準備が整い、茅葺きの工程が始まりました。雨仕舞を考え、下から上へと茅差しを進めていきます。

茅差しは屋根の外側で差す人と内側で正しい位置に茅が入るよう誘導する人に分かれ、行います。

外側から差すだけだと茅が「押しぼっこ」(横方向の細い竹の留め具)にはまらず、内部が竹槍だらけのようになってしまいます。

このようになると、茅がしっかり固定できない・屋根の勾配に沿っていない状態になり、茅に隙間ができてしまう、茅の傾きが変わってしまう、などで雨漏りの原因になってしまいます。

こちらは藁の下地づくりの様子です。藁束を屋根の骨組に立てかけ、上から押しぼっこで固定していきます。

茅葺の素材の違いで面白いのは、差す方向が植物によって変わるということです。一般的に茅として使うススキ・ヨシ、そして藁などは根元を下にして差すようです。基本的には、根元の方が太いため、雨仕舞としては適しているようです。一方で、篠竹の場合は枝や笹がついているため、根元を上にして差さないと、隙間に上手く入らないためです。

初日の作業では、屋根の高さの半分くらいまで差し茅・葺き替えが進みました。見比べてみると違いは一目瞭然で、下から青々とボリュームのある屋根に変わっていき、森のような、一気に若返った印象になります。

この笹の葉も上に向かっているものは雨漏りの原因になりますので、そういったものは剪定し、初日は終了しました。

2日目

茅に用いる資材集めの風景もご紹介します。

篠竹集めの様子です。

葺き替えに使いやすい細い篠竹を探すのですが、細い篠竹のみが群生する場所があり、不思議な体験でした。普段は太い、細いものも気にしないのですが、資材として目を向けると新たに見えるものがあると感じました。

集めた場所を掃除しながら、枯れ竹も集めて炊飯用に使いました。森も綺麗になって、燃料も賄える、本当によくできている流れを感じました。

初日同様に茅葺を進め、2日目の終わりには茅葺作業はほぼほぼ完了しました。かなり、もっさりしてきました。

並行して、翌日の棟の仕上げ準備も進めました。

こちらは棟の防水のための泥作りです。元田んぼだった場所の粘土と川の水、切藁を軽トラの荷台で踏みながら練っていきます。

フィールドワークもいよいよ大詰めです。

最終日の内容は後編に続きます!

-

(会員寄稿)2025年12月7日 神奈川県寺家町にて里山の環境改善ワークショップを行いました。

高田造園スタッフの堀越です。神奈川県横浜市青葉区にある、寺家スタジオさん主催の全5回のワークショップの第3回目

(会員寄稿)2025年12月7日 神奈川県寺家町にて里山の環境改善ワークショップを行いました。

高田造園スタッフの堀越です。神奈川県横浜市青葉区にある、寺家スタジオさん主催の全5回のワークショップの第3回目

-

(会員寄稿)2025年11月25日 有機土木講座最終回を那須にて開催しました

高田造園スタッフの田中です。栃木県那須町の廃校を活用した施設、「那須まちづくり広場」さま主催にて全3回の有機土

(会員寄稿)2025年11月25日 有機土木講座最終回を那須にて開催しました

高田造園スタッフの田中です。栃木県那須町の廃校を活用した施設、「那須まちづくり広場」さま主催にて全3回の有機土

-

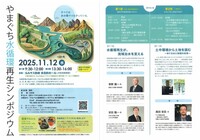

(会員寄稿)2025年11月12日,13日 山口県 防府市にて講演会とワークショップを行いました

高田造園スタッフの堀越侑莉奈です。この度、「ほうふ里海づくり協議会」さま主催にて、1日目は講演会、2日目はワー

(会員寄稿)2025年11月12日,13日 山口県 防府市にて講演会とワークショップを行いました

高田造園スタッフの堀越侑莉奈です。この度、「ほうふ里海づくり協議会」さま主催にて、1日目は講演会、2日目はワー

-

(会員寄稿)2025年10月30日、31日 新潟県妙高市にて環境改善ワークショップを行いました

2025年10月30日(木)・31日(金)で行われました「ふたつの教会がつなぐ、土への祈り ~祈りの場所の土地

(会員寄稿)2025年10月30日、31日 新潟県妙高市にて環境改善ワークショップを行いました

2025年10月30日(木)・31日(金)で行われました「ふたつの教会がつなぐ、土への祈り ~祈りの場所の土地

-

(会員寄稿)2025年12月14日千葉県館山市にある北条文庫さんにて、雑誌「大神宮の森へ」お披露目先行販売会 & 高田宏臣ミニトークイベントを行いました。

高田造園の堀越です。本日は、有機土木協会代表理事の高田宏臣と有志で保護のために取得した55haにおよぶ安房大神

(会員寄稿)2025年12月14日千葉県館山市にある北条文庫さんにて、雑誌「大神宮の森へ」お披露目先行販売会 & 高田宏臣ミニトークイベントを行いました。

高田造園の堀越です。本日は、有機土木協会代表理事の高田宏臣と有志で保護のために取得した55haにおよぶ安房大神