(高田宏臣寄稿)江戸時代の木樽マンホールと水道管(木樋)より

江戸時代の木樽マンホールと水道管(木樋)。

|  |

|---|---|

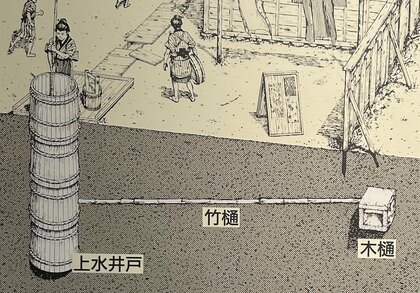

| 元禄時代のマンホール。 井筒としての機能と木樋への分水を兼ねる この時代に生まれた職人は楽しかっただろうな。 | 同じく、元禄時代の木樋。これをそのまま土に埋めたら数十年も持たない。 もちろん、これがたとえ金属だってそのまま埋めて滞水環境を作ってしまうと腐蝕が進み、100年は持たない。 ところが、埋め戻しに木杭、石、藁を用いて通気性透水性を整えることで、表面の自然炭化、結晶化が進み、数百年と持続する。 |

その埋設はもちろん、木杭、石を用いて暗渠機能を持たせ、木製の配管構造物が腐蝕せず、しかも配管の溝掘削埋め戻し自体が治水機能を向上させ、結果としてインフラが持続する環境に作り上げている。

|  |

|---|---|

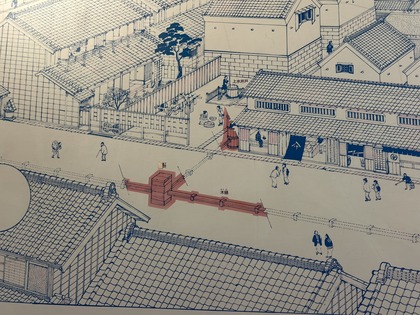

| 江戸時代のマンホール(水の濁り具合や滞りがないかを確認する覗き穴)と木樋の配管。 これだけを見ると配管経路は現代のそれと同様に見えるが、考え方はまるで違うのだ。 | 上水管埋設の復元。 周辺にグリ石が発掘されるのは、溝の浸透誘導効果を兼ねたものだったからだろう。 我々のやっていることは日本伝統の技術と視点の延長線上にある、本来の土木だ。 |

|  |

|---|---|

| 江戸の街の上水設備配管(赤)イメージ。 奥の木板のラインは浸透排水溝。この水も、庭に浸透した水の湧水の湧き出しを集め、流れる水は綺麗だったことだろう |

昨日も、鎌倉市で水道管が破裂して道路が川になり、1万世帯が断水した。

こうしたことは今後際限なく起こることだろう。

一見、人は、木製よりも鉄製の方が持続すると考えるだろうが、実際には江戸時代の木樋の方が現代よりもはるかに持続させてきた。

メンテナンスも容易で、数百年と機能させてきたことを考えると、現代のインフラは破滅的なほどに脆い。

際限なく大規模化する都市の水需要を支えるためには、近代的な水道インフラやそれを支えるダムが必要となったのだが、ダムそのものは水源の山も川も壊してしまえば、いずれ限界に突き当たる。それが今のように思う。

配管が持続する材料の扱い方や管の周りの環境の作り方など、江戸時代の技と視点、現代の土木建設では足元に及ばぬ深い知恵がそこにある。

しかも、不具合が生じたとき、職人を呼べばすぐに修復もできる。

現代の土木建築は、過去の技術の延長線上にはなく、積み上げた全てを脱ぎ捨てた上のもので、そこに過去に積み上げられた伝統的な知恵や経験の積み重ねへの敬意も謙虚さもなく、突き進む果てに、いよいよ様々な限界が見えてきている。

この世界の綻びを紡いでゆくのが有機土木。

関連エントリー

-

(会員寄稿)2025年12月7日 神奈川県寺家町にて里山の環境改善ワークショップを行いました。

高田造園スタッフの堀越です。神奈川県横浜市青葉区にある、寺家スタジオさん主催の全5回のワークショップの第3回目

(会員寄稿)2025年12月7日 神奈川県寺家町にて里山の環境改善ワークショップを行いました。

高田造園スタッフの堀越です。神奈川県横浜市青葉区にある、寺家スタジオさん主催の全5回のワークショップの第3回目

-

(会員寄稿)2025年11月25日 有機土木講座最終回を那須にて開催しました

高田造園スタッフの田中です。栃木県那須町の廃校を活用した施設、「那須まちづくり広場」さま主催にて全3回の有機土

(会員寄稿)2025年11月25日 有機土木講座最終回を那須にて開催しました

高田造園スタッフの田中です。栃木県那須町の廃校を活用した施設、「那須まちづくり広場」さま主催にて全3回の有機土

-

(会員寄稿)2025年11月12日,13日 山口県 防府市にて講演会とワークショップを行いました

高田造園スタッフの堀越侑莉奈です。この度、「ほうふ里海づくり協議会」さま主催にて、1日目は講演会、2日目はワー

(会員寄稿)2025年11月12日,13日 山口県 防府市にて講演会とワークショップを行いました

高田造園スタッフの堀越侑莉奈です。この度、「ほうふ里海づくり協議会」さま主催にて、1日目は講演会、2日目はワー

-

(会員寄稿)2025年10月30日、31日 新潟県妙高市にて環境改善ワークショップを行いました

2025年10月30日(木)・31日(金)で行われました「ふたつの教会がつなぐ、土への祈り ~祈りの場所の土地

(会員寄稿)2025年10月30日、31日 新潟県妙高市にて環境改善ワークショップを行いました

2025年10月30日(木)・31日(金)で行われました「ふたつの教会がつなぐ、土への祈り ~祈りの場所の土地

-

(会員寄稿)2025年12月14日千葉県館山市にある北条文庫さんにて、雑誌「大神宮の森へ」お披露目先行販売会 & 高田宏臣ミニトークイベントを行いました。

高田造園の堀越です。本日は、有機土木協会代表理事の高田宏臣と有志で保護のために取得した55haにおよぶ安房大神

(会員寄稿)2025年12月14日千葉県館山市にある北条文庫さんにて、雑誌「大神宮の森へ」お披露目先行販売会 & 高田宏臣ミニトークイベントを行いました。

高田造園の堀越です。本日は、有機土木協会代表理事の高田宏臣と有志で保護のために取得した55haにおよぶ安房大神